Guardare avanti. Sempre.

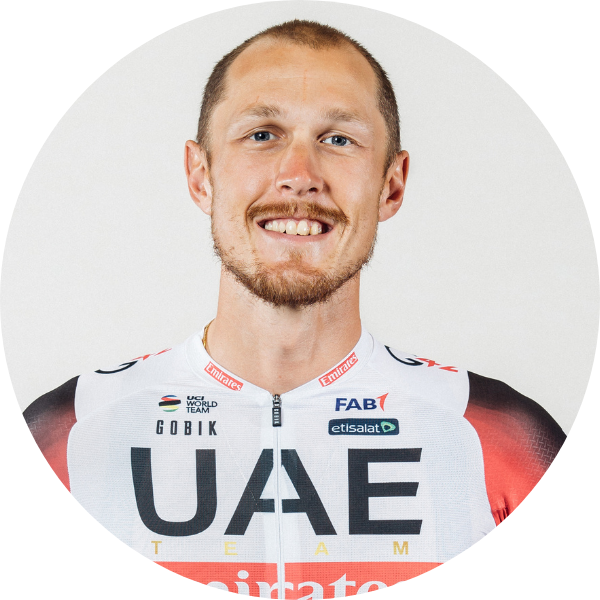

Matteo Trentin, classe ’89, è nato a Borgo Valsugana.

Nel 2018 ha conquistato l’oro europeo e, l’anno successivo, ha sfiorato quello mondiale. Gli abbiamo chiesto di raccontarci la delusione di un sogno sfumato agli ultimi metri: ci ha raccontato la tenacia e l’importanza di guardare avanti. Sempre.

Iniziamo con una domanda di routine: com’è nata la tua passione per la bici?

Ad essere sincero, quasi per caso. Quand’ero piccolo mio papà mi portava spesso sulla ciclabile di Borgo Valsugana e un giorno, passando accanto al centro sportivo del paese, si è fermato e mi ha chiesto se volessi provare la bici come sport. Avrò avuto sei o sette anni.

Quindi il ciclismo non era di famiglia?

No, io sono stato il primo.

Quanto ci hai messo a capire che era lo sport giusto per te?

Quando sei bambino si tratta per lo più di un gioco, anche se il fatto di essermi sviluppato prima dei miei coetanei mi ha permesso di vincere molto sin da subito. Nel frattempo ho provato anche altri sport: pallavolo, calcio, basket… tutti quelli che si giocano da ragazzi. Il ciclismo però ha sempre avuto un ruolo centrale nella mia vita.

In quale momento hai capito che poteva diventare qualcosa di più di un passatempo?

Avevo appena concluso il primo anno di università e, ragionando tra me e me, ho capito che mi restavano più o meno due anni per provare a fare del ciclismo un lavoro, così ho deciso di provarci.

Da lì ho iniziato ad allenarmi in modo più professionale e i risultati sono arrivati abbastanza presto. Ho iniziato a vincere qualche gara e le squadre si sono interessate.

Era l’estate del 2010 quando ho messo al primo posto il ciclismo e un anno dopo già firmavo il mio primo contratto da professionista.

È stata un’intuizione a guidarti?

No, ho fatto i miei conti e ho preso una decisione.

A quel tempo fare la vita da universitario non mi dispiaceva, ma il ciclismo era rimasto qualcosa di importante e continuavo a dedicarci del tempo. Si trattava di capire se volessi farne un lavoro oppure no.

Parliamo di un sogno infranto: il Mondiale del 2019, quando hai perso l’oro a un soffio dal traguardo…

Già ad ottobre dell’anno prima, quando ci siamo ritrovati con la squadra per definire il calendario delle competizioni, avevo preso per me l’obiettivo Mondiale. E se sono arrivato a giocarmi l’oro, nel posto giusto al momento giusto, vuol dire che il lavoro che abbiamo fatto è stato fatto bene.

È ovvio che quando sei lì il Mondiale lo vuoi vincere, arrivare secondo è stata una delusione. Allo stesso tempo, però, mi ha regalato anche una grande consapevolezza. Erano undici anni che l’Italia non saliva sul podio ai mondiali e, a conti fatti, posso dire di essere riuscito a fare qualcosa di bello.

Certo, oggi quando guardo la medaglia d’argento un po’ mi girano le scatole… ma non è stata questa la più grande delusione della mia carriera.

Sono comunque orgoglioso di quello che sono riuscito a fare.

Quando si fallisce un obiettivo preparato per tanto tempo, come si supera la delusione?

All’inizio ti assalgono i dubbi. Ti chiedi se hai fatto bene la volata o se hai sbagliato qualcosa. Ci metti un po’ a realizzare quello che è successo, ad analizzare la gara e a capire se qualcosa poteva essere fatto in un modo diverso.

Poi però ti porti a casa quello che c’è da imparare, ti metti l’anima in pace e guardi avanti. Non puoi passare la vita pensando al Mondiale del 2019.

Quanto pensi sia importante saper guardare oltre ai fallimenti?

In realtà, una domanda di questo tipo bisognerebbe farla anche di fronte alla vittoria, non solo quando si parla di sconfitta.

Ti puoi fossilizzare continuando a rimproverarti un errore, ma puoi farlo anche rimanendo seduto sugli allori. Nel mondo dello sport, però, così come in quello del lavoro, la competizione è continua e il giorno dopo c’è sempre una nuova gara da correre.

L’obiettivo è quello di continuare a migliorarsi, ma se rimani incollato ad un risultato come pretendi di riuscirci? Certo, un po’ le soddisfazioni te le devi godere, ma non puoi farlo all’infinito. Se ti fermi a dormire sugli allori, prima o poi qualcuno arriverà a svegliarti. E più dormi, più sarà alto il trono dal quale cadrai.

Il ciclismo è spesso visto come uno sport individuale, ma c’è una foto del tuo arrivo a Glasgow nel 2018 che racconta un’altra storia. In quell’occasione, l’aiuto di Davide Cimolai è stato fondamentale per la tua corsa all’oro.

Il nostro è uno sport particolare, perché il ciclismo su strada è a tutti gli effetti uno sport di squadra. È vero però che solo uno va sul podio e solo uno alza le mani quando supera il traguardo. Gli altri non li vedi mai, o li vedi poco. Prendi il caso di Cimolai, se quel giorno l’arrivo fosse stato in curva non l’avresti visto.

La squadra però è fondamentale, anche se all’esterno non viene sempre percepito.

Chi guarda gli ultimi due chilometri di una tappa in salita e vede il gruppetto dei più forti non può capire cos’è successo prima. Non sa che chi è lì ci è arrivato anche grazie ai compagni di squadra.

Anche a te è capitato di metterti al servizio della squadra?

Diciamo che sono state più le volte in cui ho dato una mano rispetto a quelle in cui l’ho ricevuta. Ma è normale, perché ho corso con grandissimi campioni e quando ci sono loro la squadra lavora per loro.

Come ci si sente quando a salire sul podio è un proprio compagno?

Sai che un po’ di quella vittoria è anche tua. Ovviamente non hai vinto tu, quindi non comparirai nelle foto e neppure nelle interviste, ma nel nostro sport c’è un grande senso di riconoscenza per il lavoro degli altri. Chi vince sa che ogni vittoria è merito anche di chi ha lavorato per dargli una mano.

Nel tempo hai portato avanti molte battaglie in favore dei ciclisti e di una strada più accessibile. Come ti immagini la strada del futuro?

Mi piacerebbe poter dire a mio figlio di prendere la bici e di andare a scuola da solo, oppure di lasciarlo libero di andare a giocare al parco.

Oggi, però, chi se la sentirebbe di mandare un bambino di sette anni in bicicletta da solo? La strada dovrebbe essere di tutti e un bambino dovrebbe avere il diritto di potersi spostare in bici senza lasciare in pensiero i genitori o sentirsi in pericolo, ma per ora non è così.

Cosa manca per realizzarlo?

È una battaglia che stiamo portando avanti da anni, ma chi dovrebbe decidere sembra sempre impegnato a decidere altro. Così siamo uno dei paesi più indietro d’Europa.

Pensa che qui a Monte Carlo, dove vivo, i francesi nel post covid hanno fatto un grande lavoro di ampliamento delle piste ciclabili. Lungo molti tratti della strada, accanto alla corsia delle auto ora c’è quella della bici.

È ovvio che molto dipende dal territorio, ma dov’è possibile farlo non capisco perché non lo si faccia.

Lo stesso vale per il sorpasso ad un metro e mezzo dal ciclista. In tanti paesi è già legge, mentre in Italia ancora nulla.