Aquila Basket

Partita dai palazzetti di periferia nella metà degli anni ’90, ad oggi riempie gli stadi della massima categoria.

Di fronte a un panorama sportivo che sempre di più porta i tratti di un contesto economico finanziario, dove l’attaccamento alla maglia passa in secondo piano, Aquila Basket si muove controcorrente e fonda il suo successo sulle persone che da sempre ne accompagnano i passi.

Una di queste è Salvatore Trainotti, ad oggi suo General Manager.

Salvatore, in meno di vent’anni siete passati dalla serie D alla serie A, eppure molte persone sono rimaste le stesse. Quanto la storia di Aquila è la storia delle sue persone?

Quanto? Completamente.

Quando siamo partiti avevamo una grande passione per la pallacanestro e il desiderio di costruire qualcosa assieme, e tutte le persone che sono rimaste in questi anni hanno mantenuto questo tipo di approccio. Probabilmente fa parte dei nostri valori fondanti, del perché di Aquila Basket.

I risultati poi sono stati sia la conseguenza che allo stesso tempo il traino per la costruzione di quella che oggi è Aquila come azienda.

Come avete innescato questo circolo virtuoso?

Abbiamo avuto la fortuna e la bravura di ottenere dei risultati, e i risultati ci hanno costretto ogni volta a trovare la formula giusta per adattarci al nuovo contesto.

Anche quando siamo arrivati in serie A, non è che ce lo fossimo prefissati come obiettivo. Noi volevamo competere al massimo livello rispetto alle nostre possibilità. Quando ci siamo arrivati, semplicemente ci siamo dovuti chiedere: adesso cosa facciamo per rimanere in seria A?

Abbiamo dovuto strutturarci meglio, darci una governance diversa, creare degli uffici interni diversi, uno staff tecnico diverso… ancora una volta ci siamo adattati alla nuova situazione.

Quando si vuole alzare l’asticella, di solito si fa piazza pulita e si integrano figure più qualificate. La storia di Aquila da questo punto di vista è un po’ atipica, perché molte persone sono rimaste e sono cresciute con lei. Com’è stato possibile?

Quando è nata, Aquila non ha aveva un gruppo proprietario separato da chi gestiva la società, come succede di solito nello sport. Piuttosto, alcune persone che dovevano realizzare la visione facevano parte dello stesso gruppo che la definiva.

Quando c’è questa coincidenza ovviamente ci sono delle criticità negative, perché a volte l’autoreferenzialità può diventare un problema, però ci sono anche molti aspetti positivi, e uno di questi è il forte commitment da parte di tutti.

Credo sia questa la risposta al fatto che molte persone siano rimaste e siano cresciute con Aquila.

Tornando agli inizi, com’era fare squadra quando giocavate ancora nei palazzetti di periferia?

Ti racconto un aneddoto simpatico.

Quando eravamo in C2 giocavamo soprattutto sui campi veneti. Un giorno andiamo a giocare in un piccolo paese, e prima della partita chiacchiero con un allenatore. Un allenatore esperto, mentre io ero ancora alle prime armi.

Parlando in dialetto veneto mi dice “sai, per motivare una squadra hai due strade: o hai i soldi, o hai la birra. Noi soldi ne abbiamo pochi: fai tu il calcolo di come motiviamo la squadra.”

Ora lo racconto per ridere, ma lui era piuttosto serio. Il punto è che bisogna avere un perché capace di tenere insieme le persone, dargli qualcosa di più grande del singolo per cui lottare, far fatica e sacrifici.

All’inizio una delle cose che usavamo noi per tenere insieme i giocatori, lo staff e tutto il resto era provare ad essere diversi. Cercavamo di seguire il modello dei grandi club, e quindi di essere organizzati e fare le cose secondo una logica precisa. Quando abbiamo iniziato facevamo un allenamento in più degli altri, avevamo il preparatore atletico, facevamo i pesi in sala. Per andare in trasferta ci vestivamo in un certo modo. Cercavamo di creare un contesto professionale per il quale i ragazzi che giocavano con noi si sentissero orgogliosi, fossero felici di far parte di Aquila e avessero quella motivazione in più per allenarsi meglio e provare a vincere.

Avete scelto un approccio molto particolare. Non avete mai avuto paura di sbagliare?

Se scegli la strada che scelgono tutti, il fatto che tu vinca non dico che sia casuale, ma dipende da così tanti fattori, vedi il budget, la fortuna, gli arbitri, i tifosi, il ranking, la reputazione… non puoi averne il controllo.

Se provi ad essere diverso puoi sempre sbagliare, ma se trovi la tua strada puoi riuscire a competere anche con quei club che hanno tutta una serie di aspetti superiori ai tuoi, perché sposti la competizione su un altro terreno.

È una visione molto romantica dello sport.

Io credo che lo sport, come molte altre cose, sia un’espressione della vita. Se vogliamo sentirci realizzati, dobbiamo trovare qualcosa che ci faccia sentire speciali.

Ovvio che a parole è più facile, mentre quando metti insieme tante persone devi fare i conti con background diversi, e in qualche modo farli coincidere.

La bravura e il bello di farlo è provare a realizzare quello che hai nella testa, con la consapevolezza che poi i risultati non sempre ti premiano, perché dipendono anche da tanti altri fattori.

Una volta Gianni Asti, al termine di una partita dove perdemmo in maniera clamorosa negli ultimi 35 secondi, di fronte alla mia assoluta assunzione della colpa urlandomi mi disse “il mondo, caro Trainotti, non gira tutto intorno a te”.

La verità è che dipendi anche da tante altre persone, quindi tu fai il tuo massimo, poi se le cose vengono bene, altrimenti ci si riprova la prossima volta.

Come sempre lo sport sa regalare grandi insegnamenti di vita.

Lo sport semplifica quello che c’è nella vita. Non è l’enciclopedia della vita, è il suo bignami. La racconta nel piccolo, nelle piccole cose.

Quando Aquila è diventata grande sono arrivati molti giocatori dall’estero, portando una cultura e un gioco molto differenti.

A quel punto com’è stato fare squadra?

Uno dei primi americani che abbiamo avuto, uno di quelli forti, viaggiava con lo spazzolino da denti in bocca e la sciarpa della squadra tenuta come berretto. Per come eravamo abituati noi era un un comportamento decisamente sopra le righe.

Quello che impari, però, è che devi rispettare le diverse culture delle persone. Ogni cambiamento è un’opportunità di miglioramento, l’importante quando costruisci la squadra è darle un’anima comune. A volte ti riesce, a volte ti riesce meno, perché magari un giocatore che pensavi fosse affidabile, solido, non lo è. Può capitare.

Quello che impari negli anni è che devi trattare tutti come persone, tutti con le loro caratteristiche.

Da fuori si tende a trattare i giocatori come delle figurine, invece le cose sono molto più complesse.

Nella gestione dei giocatori, tra una squadra di serie A e una squadra amatoriale quali sono le differenze più grandi?

Potremmo stare qui a parlarne per giorni. Posso dirti cosa li accomuna, e cioè che comunque hai a che fare con delle persone. Da questo punto di vista, tra Cristiano Ronaldo e il giocatore di periferia che gioca in prima categoria non c’è molta differenza.

Ovvio che se sei Cristiano Ronaldo hai un certo tipo di esigenze, mentre se sei un ragazzo che va al lavoro dalle 8 alle 5, si allena e poi torna a casa dalla moglie, dalla fidanzata o dalla mamma, ne hai altre.

Poi, se sei un giocatore di periferia e sbagli un gol, al massimo dovrai renderne conto ai tuoi compagni di squadra; se sei Cristiano Ronaldo invece avrai tutto il mondo che ne parla.

Le differenze sono tante, ma il punto in comune, per chi gestisce questi giocatori, è considerarli come persone. E penso che questo valga a tutti i livelli.

A volte lo si scorda, perché i grandi giocatori sembrano sempre qualcosa di lontano, quasi degli alieni, e invece… anche loro sono uomini!

È sempre una questione di chimica. Devi riuscire a creare il contesto giusto e il contesto giusto lo fanno le persone.

È il motivo per cui vedi un giocatore cambiare squadra, quando magari va male, e nella nuova squadra esplode.

Cos’è stato? L’allenatore, i giocatori?

È tutto questo, ma è anche il momento. Non è il valore delle persone che fa davvero la differenza, ma il valore delle persone in un momento preciso e in un contesto preciso. Perché una persona magari ha un carattere, una personalità e delle ambizioni che in un certo momento non vanno bene per un dato contesto.

Ma allora, il singola fa la differenza oppure no?

Il singolo fa la differenza perché influenza quello che succede attorno a lui.

Ti faccio un esempio stupido. Io non ti ho mai visto giocare a pallacanestro, ma se ci mettiamo io e te a sfidare qualcuno non è facile che vinciamo. Casualmente passa LeBron James e gli diciamo “scusa, non è che vieni a fare un 3 contro 3 con noi?”; se accetta, secondo me un canestro ce lo fa fare.

Il punto però è un altro. Se siamo una squadra, dobbiamo trovare una persona che ci risolva i problemi, oppure dobbiamo creare un gruppo di persone che lavorando assieme si migliorino reciprocamente?

La ricerca del campione, intesa come una scorciatoia per arrivare alla vittoria, secondo me non funziona. La ricerca del campione che completa e perfeziona il gruppo che hai, quello sì.

Quindi serve il campione giusto per la squadra giusta.

Ma allora, quando cerchi un giocatore da inserire in squadra, cosa fa scattare la scintilla che ti fa dire “è questo”?

In Aquila Basket abbiamo sempre cercato giocatori con alcuni valori di riferimento: resilienti, capaci di andare oltre le difficoltà, dei team player consapevoli del significato di far parte di una squadra.

Dal punto di vista fisico, giocatori che potessero garantire un certo tipo di atletismo, una certa fisicità.

Cinque anni fa scrivemmo due pagine di tutte le caratteristiche che deve avere un giocatore per Aquila, sia fisiche che morali.

La parte più difficile però è metterle assieme, perché se hai un budget illimitato e hai fatto un buon lavoro di scouting, allora non hai problemi, ma quando hai un budget di un certo tipo, una grande fetta di giocatori te la devi togliere.

Spesso sono i giocatori che hanno già dimostrato di avere quelle caratteristiche, quindi devi andare a cercare tra i ragazzi che sono in rampa di lancio, che hanno giocato in contesti meno competitivi dei tuoi.

A quel punto la differenza la fa la capacità di mettere insieme le persone, perché l’obiettivo è sempre quello di costruire la squadra migliore per il tuo allenatore.

A proposito di allenatori: in Italia lo siamo un po’ tutti quando c’è da giudicare il lavoro degli altri. In realtà il contesto societario di una squadra di serie A è molto più complesso di quanto sembri da fuori. Qual è il suo peso nell’equilibrio della squadra?

È come una catena, perché una squadra funzioni deve avere un allineamento perfetto tra proprietà, management, allenatore e giocatori.

Se queste quattro componenti sono perfettamente allineate, ad ognuno è chiaro il proprio lavoro e come portarlo avanti, il club sarà un club di successo. Il che non vuol dire che vincerà, perché la vittoria dipende anche dagli altri.

A volte però succede che, dove non c’è chiarezza agli alti livelli, l’allenatore e la squadra trovino un’alchimia propria e riescano a raggiungere grandi risultati.

Pensa a quando falliscono le società di calcio, quando sono senza soldi e non pagano. Capita che queste società vadano benissimo, perché si crea una chiarezza rispetto al disallineamento. Giocatori e allenatore trovano un contesto così scapestrato che tracciano una direzione e vanno dritti per la loro strada. È un paradosso, che conferma in realtà quanto sia importante avere un allineamento generale tra tutte le componenti.

Per quanto riguarda Aquila, il salto da società sportiva ad azienda vera e propria è stato un passaggio sofferto?

Credo che la nostra forza sia stata essere noi stessi. Nel senso che ci siamo adattati al contesto diverso in cui ci hanno portati i risultati.

Eravamo partiti come un gruppo di persone appassionate, che ad un certo punto si è ritrovato nel professionismo, e il professionismo l’ha costretto a strutturarsi come un’azienda vera. Così abbiamo trovato una nostra formula che è quella della governance.

Spesso si usa la scusa di essere se stessi per arroccarsi sulle proprie posizioni. “Siamo fatti così” e “abbiamo sempre fatto così”, se penso al mondo imprenditoriale, sono spesso usati come scuse per non mettersi in gioco. Il vostro caso è decisamente all’opposto.

Essere se stessi non vuol dire non migliorare.

Migliorare vuol dire provare ad uscire dalla propria comfort zone.

Due anni fa abbiamo cambiato l’allenatore. Farlo, dopo tanto tempo, non è stata una scelta sulla persona, ma è stata frutto dalla consapevolezza che la società aveva bisogno di crescere. Per farlo abbiamo dovuto togliere dalla loro comfort zone le persone, perché in quel momento stavano creando una situazione in cui era difficile far emergere i limiti e provare a cambiare, fare un ulteriore passo in avanti.

È importante farlo, altrimenti le organizzazioni diventano rigide.

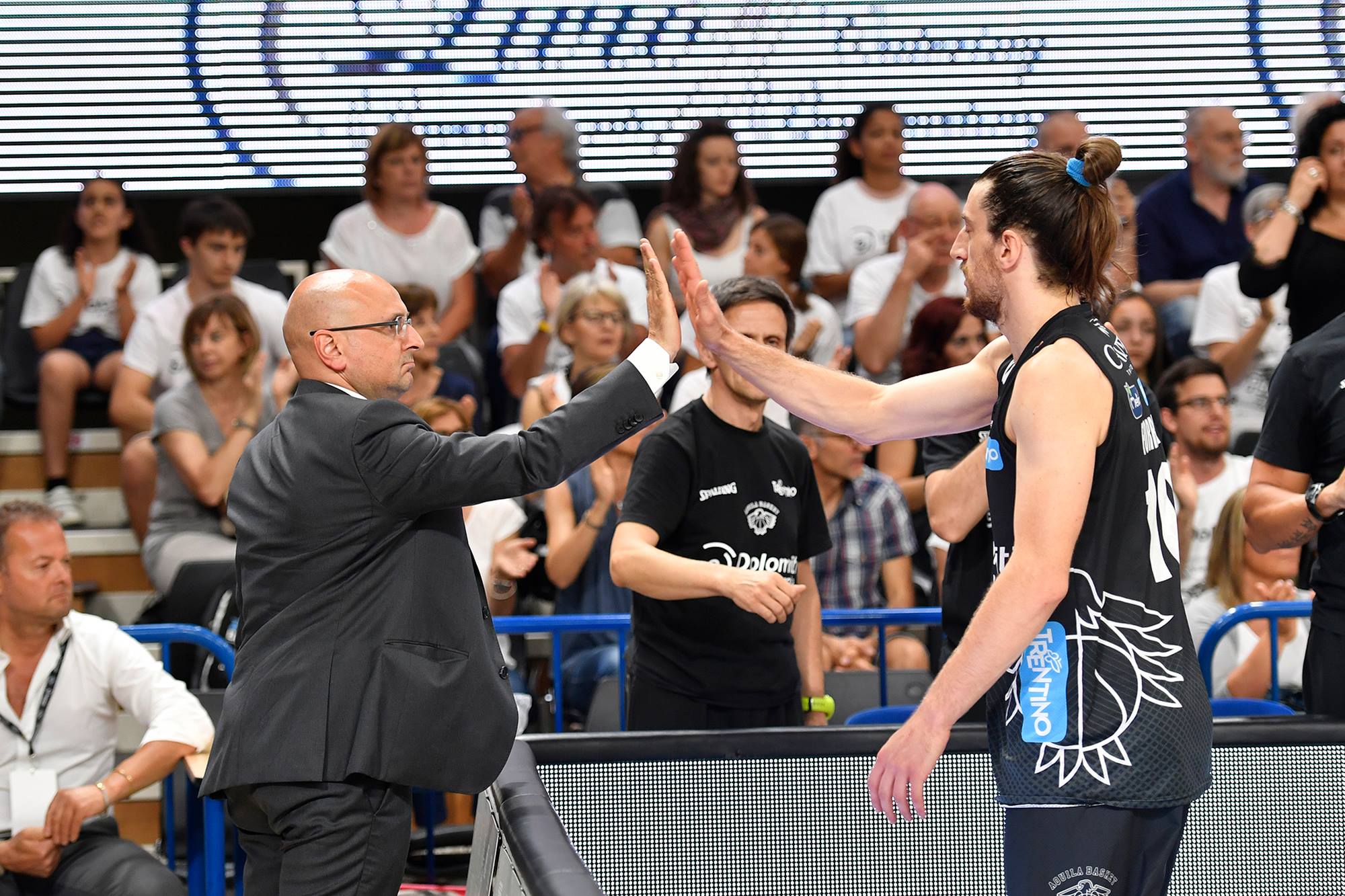

Tornando ai giocatori, quanto è importante avere un Toto Forray in campo?

Quando devi gestire una squadra e magari introdurre dei giocatori nuovi, una cosa è spiegarli i tuoi valori, un’altra è avere una persona che tutti i giorni li mette in pratica e li mostra agli altri. Toto Forray è quel tipo di giocatore, un giocatore che ha sposato i valori di Aquila Basket e che li sa comunicare a tutta la squadra. È un culture builder, un giocatore che costruisce cultura.

Ci sono anche giocatori che la distruggono, la cultura?

Ci sono. Sono quelli che portano le cattive abitudini, che sono focalizzati solo su se stessi, che non hanno spirito di condivisione.

Come ci si comporta con loro?

Se hai fortuna li becchi subito, ma a volte non te ne accorgi, ci vuole un po’ di tempo. Anche perché di solito li vedi nelle difficoltà.

Nello sport quando vai bene e vinci le cose vanno avanti, non ti accorgi di chi ti sta minando le fondamenta.

Pensando al basket targato Usa, cosa pensi dovremmo rubare al loro modello di gestione delle società?

Sicuramente la capacità di vedere l’atleta a 360 gradi e non a compartimenti stagni. La loro idea di performance atletica è più completa, perché non tiene conto solo delle condizioni fisiche, ma anche di quelle psicologiche ed emotive.

Un’altra grande differenza è che da noi si gioca per non perdere, mentre da loro si gioca per vincere. Hanno una pazienza legata allo sviluppo delle persone diversa, proprio perché possono permettersi d’impiegare 3 o 4 anni per arrivare a vincere.

In Italia, in Europa, questa cosa non esiste. Se perdi 3 partire corrono subito a darti dell’incapace, ti mettono in discussione e ti costringono a cambiare. Qui da noi siamo ossessionati dal risultato.

Se devo immaginare la minaccia più grande per il contesto di una squadra penso proprio a quella della pressione, interna o esterna che sia. C’è un segreto per difendersi dal giudizio degli altri?

La pressione c’è sempre, fa parte della nostra professione.

Per soffrirla meno una buona soluzione può essere quella di concentrarsi sul processo, e non sul risultato.

Alla fine comunque non è molto diverso da quando ti fanno i complimenti: semplicemente non ci dai peso. Sai che il riconoscimento che conta è quello della cerchia di persone con le quali ti confronti e con cui hai un rapporto di fiducia reciproca.

È vero che la capacità di saper gestire la pressione fa la differenza nello sport, perché spesso sei chiamato a decidere se fare quello che tu ritieni essere giusto, oppure fare quello che ti viene comodo in quel momento per far star zitti i tifosi, la proprietà e gli investitori.

Ma non c’è un segreto, ognuno deve trovare il proprio metodo.

Ancora un’ultima domanda: pensando ad Aquila tra dieci anni, vedi un gruppo affiatato o un giocatore fuori classe? Chi farà la differenza?

Vedo dei giocatori di talento, che grazie al contesto nel quale operano saranno capaci di fare la differenza.

Se questo vorrà dire che l’alchimia di quella squadra farà emergere un giocatore fuoriclasse, non sarà una persona che sta risolvendo dei problemi, ma che starà valorizzando in maniera speciale il lavoro di tutti gli altri.